MuC 2025: Mitgestalten statt ausschließen – was UX heute leisten muss

Mitgestalten statt ausschließen – was UX heute leisten muss

Mein persönlicher Impuls von der Mensch und Computer 2025

„Digital für alle – Mitgestalten statt ausschließen.“ Dieser Satz war nicht nur der Titel der Keynote von Sonja Wilczek, User Researcher beim DigitalService des Bundes auf der Mensch und Computer 2025 – er war ein Weckruf.

Ich saß im Publikum, hörte ihren Vortrag über digitale Teilhabe, und spürte: Hier geht es um mehr als um gute Usability. Es geht um Gerechtigkeit. Um Menschen, die systematisch ausgeschlossen werden – weil sie kein Deutsch sprechen, keinen Laptop besitzen oder mit Formularen überfordert sind, die für sie nie gedacht waren.

Als UX-Designerin habe ich mich oft gefragt: Tun wir wirklich genug, um Produkte für alle zugänglich zu machen? Diese Keynote hat mir nochmal deutlich gemacht, wie viele blinde Flecken wir in unserer Arbeit haben – und wie dringend wir anfangen müssen, sie zu hinterfragen.

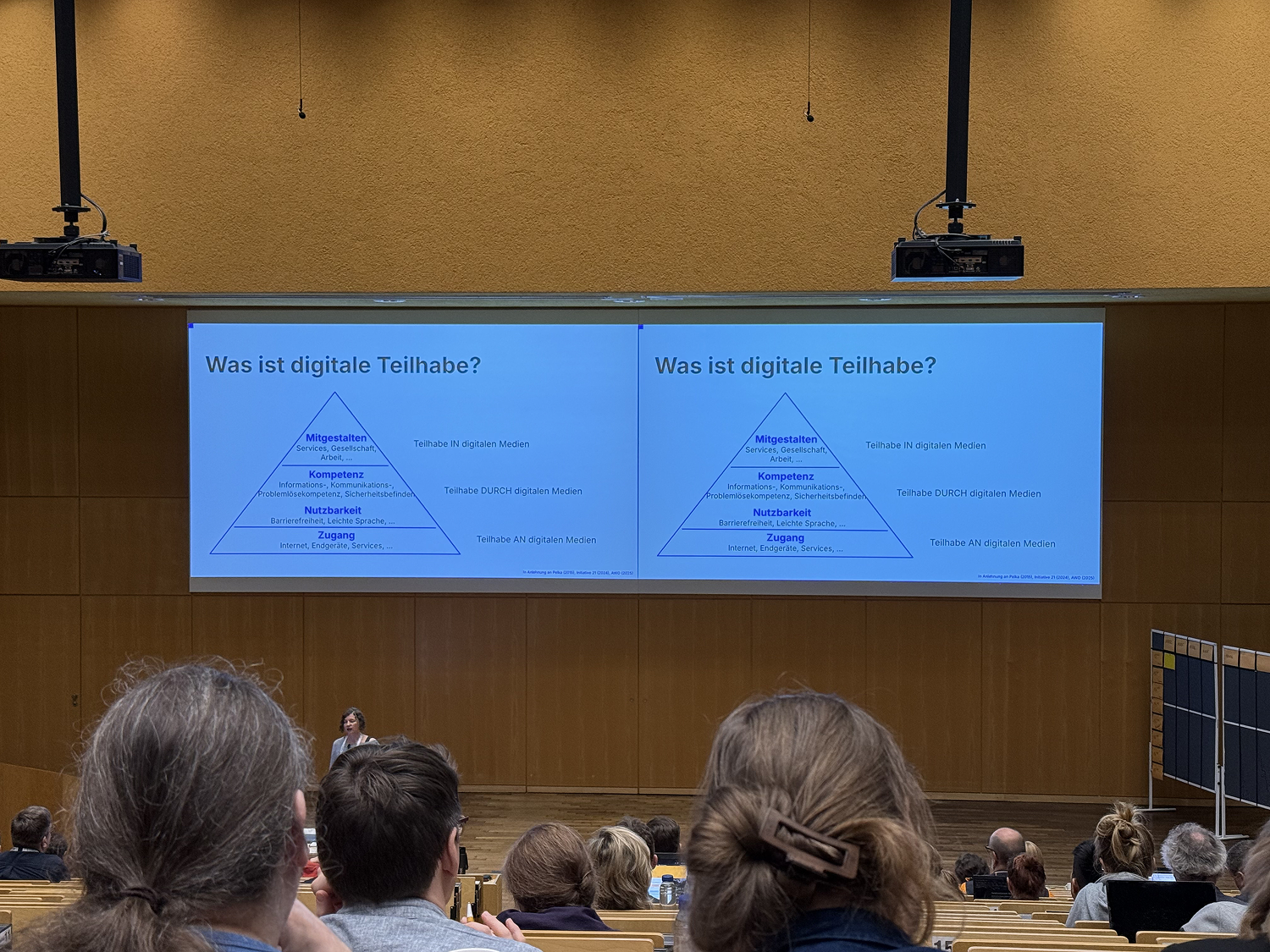

Digitale Teilhabe: Mehr als Barrierefreiheit

Wenn wir über Barrierefreiheit sprechen, denken viele zuerst an Rampen, Screenreader oder Kontraste. Doch digitale Teilhabe ist so viel mehr – und betrifft uns alle. Sie zeigt sich zum Beispiel an der Bar oder im Bus, wenn dort nur noch digital bezahlt werden kann – und Menschen ohne Smartphone oder Bankkonto plötzlich außen vor bleiben.

Oder beim digitalen Antrag, der keine negativen Kontostände zulässt – weil niemand daran gedacht hat, dass es solche Lebensrealitäten gibt.

Sonja Wilczek brachte es in ihrer Keynote auf den Punkt: Fast jeder Mensch erlebt im Laufe seines Lebens eine Einschränkung, temporär oder dauerhaft. Und diese Einschränkungen sind so vielfältig wie das Leben selbst. Mal ist es die Altersweitsichtigkeit, mal eine Depression, mal die fehlende digitale Kompetenz oder ein fehlendes Konto.

Digitale Teilhabe bedeutet, nicht nur Interfaces zu optimieren – sondern Zugänge zu schaffen. Für Menschen mit wenig Geld. Für Menschen ohne Schulabschluss. Für Menschen mit Sprachbarrieren, Autismus oder Asperger. Für Menschen ohne Computer. Für Menschen, die unsere digitalen Systeme schlicht nicht verstehen, weil sie für ganz andere Kontexte gebaut wurden.

Und genau hier liegt der Unterschied: Es reicht nicht, die Nutzung einfacher zu machen. Wir müssen hinterfragen, für wen wir gestalten – und wer in unseren Prozessen mitgedacht wird. Sonja zeigte eindrucksvoll: Wenn digitale Services nur einen einzigen Weg vorgesehen, schließen sie viele Menschen aus. Und das gefährdet nicht nur die Gerechtigkeit – sondern auch die Resilienz unserer Demokratie.

Sonja Wilczek machte deutlich: Digitale Teilhabe ist kein Nebenschauplatz – sie ist zentral für eine funktionierende Gesellschaft.

In ihrer Keynote spannte sie den Bogen von konkreten Verwaltungsprojekten bis hin zu gesellschaftlichen Grundsatzfragen. Der souveräne Umgang mit digitalen Tools, so eine ihrer Folien, steigert die Resilienz unserer Gesellschaft, die Wehrhaftigkeit unserer Demokratie und die Wettbewerbsfähigkeit unserer Wirtschaft. Teilhabe ist also keine Kür – sie ist unsere gemeinsame Verantwortung.

Besonders eindrucksvoll waren die Beispiele, wie Inklusion konkret aussehen kann:

- Wheelmap.org: Eine weltweite, offene Karte für rollstuhlgerechte Orte – gestaltet von der Community selbst.

- Digitalführerschein (difue.de): Ein niedrigschwelliges Lernangebot mit Tests und Zertifikat – um Menschen digitale Kompetenzen zu vermitteln.

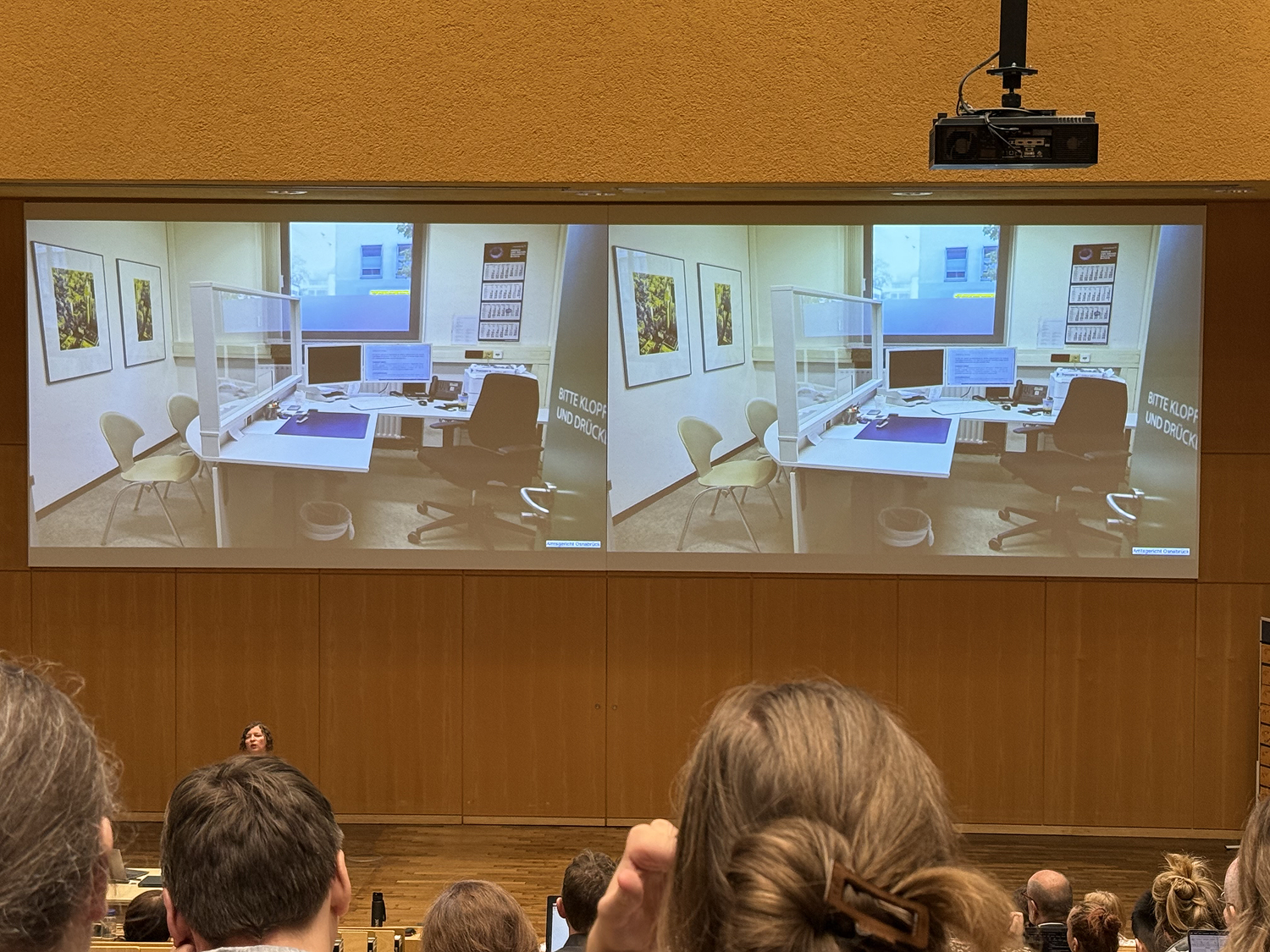

- Formularhilfe in Bibliotheken: Ein analoger Service, der dort ansetzt, wo digitale Systeme noch Hürden aufbauen. Menschen können sich in Bibliotheken helfen lassen.

- Handys für Obdachlose: Ein Projekt, das zeigt, wie Zugang zu Geräten überhaupt erst Teilhabe ermöglicht.

- Teilhabe-Community mit Aktion Mensch: Ein Panel, das gezielt Menschen mit Einschränkungen einbezieht – damit ihre Stimme nicht nur gehört, sondern systematisch eingebunden wird.

Und sie sprach über den Servicestandard, den der DigitalService gemeinsam mit der Verwaltung entwickelt hat:

13 verbindliche Prinzipien für nutzerzentrierte, inklusive und sichere digitale Services:

- Nutzende verstehen und Bedürfnisse erkennen

- Problem beschreiben und Ziele bestimmen

- Verantwortung übernehmen und Ressourcen sichern

- Lösungen entwickeln, testen, anpassen und Fachwissen einbinden

- Bestehendes wiederverwenden und Neues gemeinsam gestalten

- Barrierefreie Nutzung sicherstellen und Teilhabe stärken

- Offene Standards beachten und Schnittstellen bereitstellen

- Datenschutz umsetzen und Risiken reduzieren

- Sicherheit herstellen und Vertrauen schaffen

- Open Source nutzen und Code teilen

- Verfügbarkeit sichern und Störungen beheben

- Wirkung messen und auf Ergebnissen aufbauen

- Rechtliche Hürden erkennen und Regelungen verbessern

Mehr dazu: Servicestandard auf digitalservice.bund.de

Was mich besonders berührt hat: Viele dieser Maßnahmen sind keine technischen Innovationen, sondern radikale Perspektivwechsel. Es geht darum, hinzuschauen. Und dann zu handeln.

UX im Spiegel gesellschaftlicher Verantwortung

UX ist mehr als gutes Design. Es ist eine Haltung. Eine Einladung zur Empathie. Und im besten Fall: ein Beitrag zu mehr Gerechtigkeit.

Was Sonja Wilczek in ihrer Keynote skizziert hat, ist genau das, was viele in unserer Branche zu selten aussprechen: UX-Design trägt Verantwortung. Nicht nur gegenüber Businesszielen oder KPIs – sondern gegenüber Menschen.

Wenn wir Produkte gestalten, treffen wir Entscheidungen. Über Sprache. Über Zugänge. Über Sichtbarkeit. Und damit auch über Teilhabe. Die bittere Wahrheit ist: Wer nicht mitgedacht wird, wird oft ausgeschlossen. Nicht aus bösem Willen – sondern weil es an Perspektiven fehlt.

Genau deshalb müssen wir unsere Rolle neu denken. Nicht als „Pixelpolierer:innen“ oder „Flow-Optimierer:innen“ – sondern als Brückenbauer:innen. Zwischen Technologien und Lebensrealitäten. Zwischen Normen und Abweichungen. Zwischen Systemlogiken und menschlichen Bedürfnissen.

UX bedeutet auch:

- Hürden erkennen, die wir selbst nie erleben mussten.

- Kontexte erforschen, die nicht unsere eigenen sind.

- Zugänge schaffen, wo heute noch Ausschluss passiert.

Und das ist kein „Extra“, kein „nice to have“. Das ist unsere Aufgabe.

Was ich als UX Designerin mitnehme

Die Keynote hat mir nicht nur Denkanstöße gegeben – sie hat mir konkrete Fragen mit auf den Weg gegeben. Fragen, die ich mir künftig öfter stellen will:

- Wer fehlt?

Welche Zielgruppen blenden wir in unserem Projekt (ungewollt) aus? - Was setze ich voraus?

Braucht es digitales Vorwissen, Sprachkenntnisse, technisches Equipment, um mein Produkt zu nutzen? - Was passiert im Worst Case?

Was passiert, wenn jemand die Anwendung nicht versteht oder nicht bedienen kann? Gibt es Alternativen? - Wie können wir lernen?

Wie können wir Personen mit wenig digitaler Erfahrung, mit Einschränkungen oder anderen Lebensrealitäten aktiv in den Designprozess einbeziehen?

UX Research wird dabei zum Schlüssel: Denn nur durch echtes Verstehen können wir gestalten, was wirklich gebraucht wird. Nicht für die lautesten Stimmen – sondern für alle.

Übersicht verschiedener Hürden – von Sprachbarrieren über kognitive Einschränkungen bis hin zu fehlender Technik

Die Idee der „Extremnutzenden“ ist für mich dabei besonders hilfreich: Wer ihre Bedürfnisse berücksichtigt, gestaltet in der Regel auch für viele andere besser.

Digitale Teilhabe beginnt nicht mit dem Interface. Sie beginnt mit der Haltung, Design als soziale Verantwortung zu begreifen.

Fazit: Mitgestalten statt ausschließen

Digitale Teilhabe darf kein Randthema sein. Sie ist der Prüfstein dafür, wie ernst wir es mit Nutzerzentrierung wirklich meinen.

Was Sonja Wilczek in ihrer Keynote gezeigt hat, ist mehr als ein Appell – es ist ein Auftrag: Wir gestalten keine Interfaces, wir gestalten Möglichkeiten. Zugang. Vertrauen. Selbstwirksamkeit.

UX hat die Kraft, Systeme gerechter zu machen. Aber nur, wenn wir uns dieser Verantwortung bewusst sind. Wenn wir bereit sind, zuzuhören. Uns irritieren zu lassen. Und nicht immer nur für „alle“, sondern bewusst für jene zu gestalten, die sonst durchs Raster fallen.

Die digitale Gesellschaft braucht mehr als Innovation. Sie braucht Einbeziehung.

Und genau hier können wir als UX Professionals einen echten Unterschied machen. Nicht irgendwann. Sondern jetzt.