MuC 2025: Interdisziplinarität als Schlüssel für eine zukunftsfähige Tech-Branche

Mehr als nur Code und Design: Interdisziplinarität als Schlüssel für eine zukunftsfähige Tech-Branche

Mein Erfahrungsbericht von der Mensch und Computer 2025, von Mara Hofbauer, Claudia Nass Bauer, Sarah Diefenbach und Marie-Theres Birk

Wenn ich eines in den vielen Jahren gelernt habe, dann das: Gutes Design entsteht nicht im stillen Kämmerlein – und schon gar nicht im Alleingang. Umso mehr hatte ich Lust auf einen Workshop, der genau das zum Thema macht: Interdisziplinarität. Kein Buzzword, sondern echtes Arbeiten mit Menschen, die die Welt anders sehen – und genau deshalb so wertvoll sind.

Auf der diesjährigen Mensch und Computer Konferenz habe ich mir den Workshop „Mehr als nur Code und Design: Interdisziplinarität als Schlüssel für eine zukunftsfähige Tech-Branche“ rausgesucht. Was mich besonders angesprochen hat: Das zugrundeliegende Forschungsprojekt WiSE – Activating Women in Software Engineering, das gezielt Frauen aus geistes- und sozialwissenschaftlichen Studiengängen in die Tech-Welt bringt. Schon beim Lesen auf der Website spürte ich: Hier wird nicht über Diversität gesprochen, sondern echte Brücken gebaut. 👉 Mehr zum Projekt: projektwise.de 🔗

Und genau das habe ich im Workshop erlebt.

Was heißt eigentlich interdisziplinär?

Gleich zu Beginn des Workshops wurde klar: Interdisziplinarität beginnt nicht bei der Jobbeschreibung – sondern bei unserem eigenen Verständnis. Was bedeutet „Design“ für mich? Was assoziiere ich mit „Linguistik“, „Psychologie“ oder „Soziologie“? Und was mit „Betriebswirtschaft“ oder „Kommunikationswissenschaft“?

Wir sammelten unsere Gedanken auf kleinen Post-its, die sich nach und nach zu einem großen Wissensbild auf Plakaten formten. Was auf den ersten Blick simpel klang, entpuppte sich als spannende Reflexion: Wie viele Disziplinen begegnen uns im Alltag – und wie wenige davon begegnen wir wirklich bewusst?

Besonders hängen geblieben ist mir, wie selten in der Tech-Branche Menschen mit einem soziologischen oder linguistischen Hintergrund vertreten sind. Wenn ich ehrlich bin: Wäre meine Freundin keine Soziologin, hätte ich auch heute noch wenig Bezug. Und das, obwohl gerade diese Perspektiven in Zeiten von KI, Klimakrise und gesellschaftlichem Wandel so dringend gebraucht werden.

Denn wie wollen wir die komplexen Herausforderungen unserer Zeit lösen, wenn wir die Welt nur durch die Brille von Technologie und Effizienz betrachten?

Das Rollenexperiment – Coins, Konflikte und Perspektiven

Dann kam das Herzstück des Workshops: ein interaktives Rollenspiel, das uns nicht nur zum Denken, sondern auch zum Diskutieren und Verhandeln brachte.

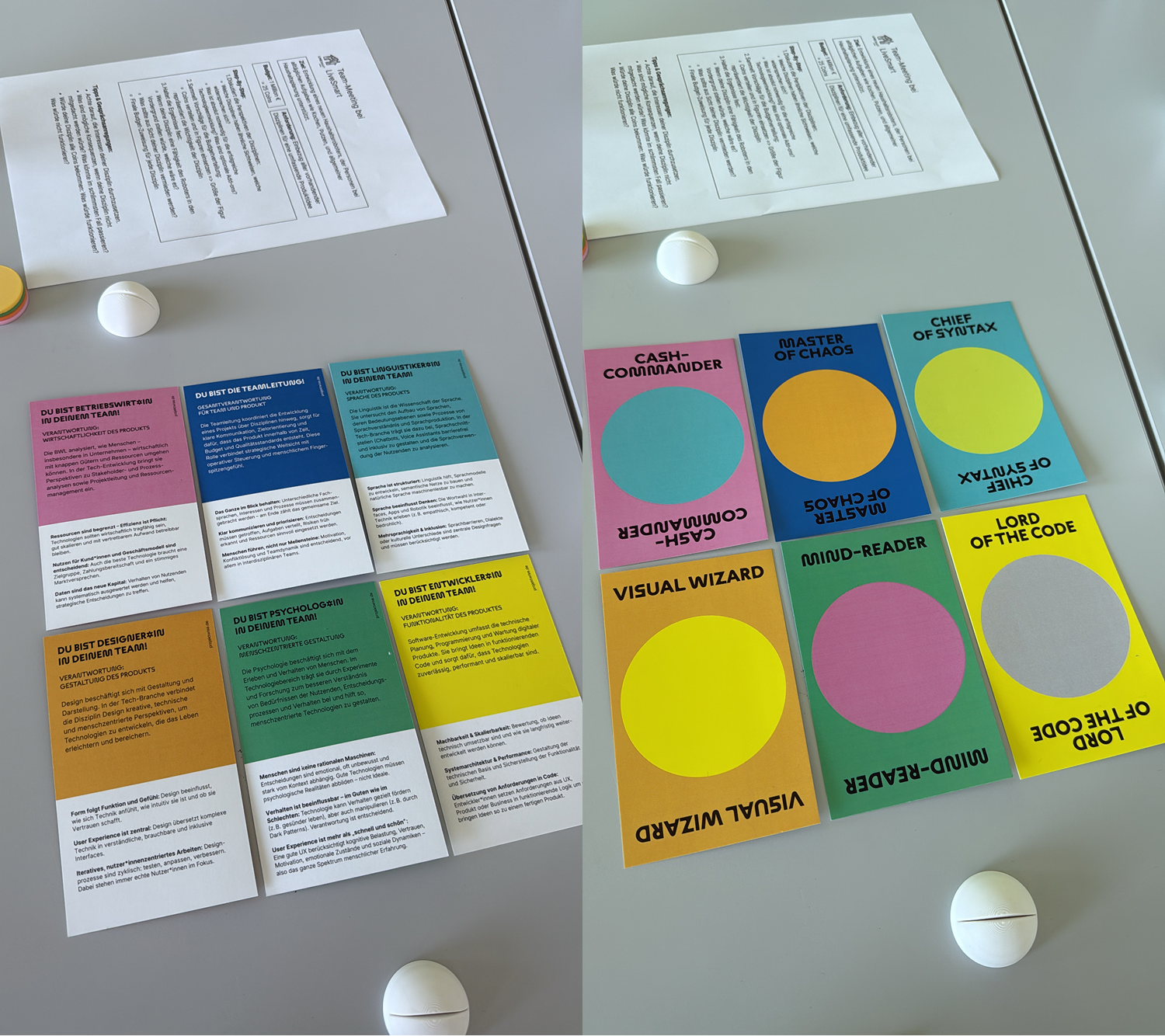

Acht Rollen wurden vorgestellt – jede mit einem fiktiven, aber durchaus realitätsnahen Profil:

Cash Commander, Master of Chaos, People Person, Message Master, Chief of Syntax, Visual Wizard, Mind Reader und Lord of Code.

Ich entschied mich für den Visual Wizard. Klar – visuelles Denken, Gestaltung, Ausdruck, das ist meine Welt. Unsere Aufgabe: Gemeinsam als Team einen Haushaltsroboter entwickeln – mit einem Team Budget von genau 25 Coins. Jede Rolle sollte begründen, wie viel dieses Budget ihr zusteht – aus Sicht der jeweiligen Disziplin.

Was dann geschah, war fast schon ein kleines Drama in fünf Akten. Der Lord of Code forderte direkt 15 Coins für sich – schließlich würde ohne ihn „gar nichts funktionieren“. Der Mind Reader konterte mit zehn Coins – „denn ohne menschliches Verständnis nutzt auch der beste Code nichts“. Damit war das gesamte Budget aufgebraucht, bevor ich überhaupt erklären konnte, warum visuelle Kommunikation essenziell für Vertrauen und Akzeptanz ist.

Die Diskussion nahm schnell Fahrt auf – und plötzlich war nicht mehr nur die Frage im Raum, was eine Rolle „wert“ ist, sondern wie wir eigentlich den Wert von Arbeit messen. Wer bekommt in Tech-Projekten Gehör – und wer wird übersehen?

Ich musste meine Perspektive gegenüber dem Master of Chaos verteidigen, der als Beobachter fungierte und unsere Argumente hinterfragte. Es war herausfordernd, aber auch erhellend: Wie leicht wir in alten Denkmustern verhaftet bleiben. Und wie wichtig es ist, diese aktiv zu hinterfragen.

Am Ende einigten wir uns auf eine ausgeglichene Verteilung und sogar noch einen Puffer für spätere Nachverhandlungen – nicht ohne Reibung, aber mit einem gemeinsamen Verständnis: Keine Rolle allein macht ein gutes Produkt aus. Es ist das Zusammenspiel, das zählt.

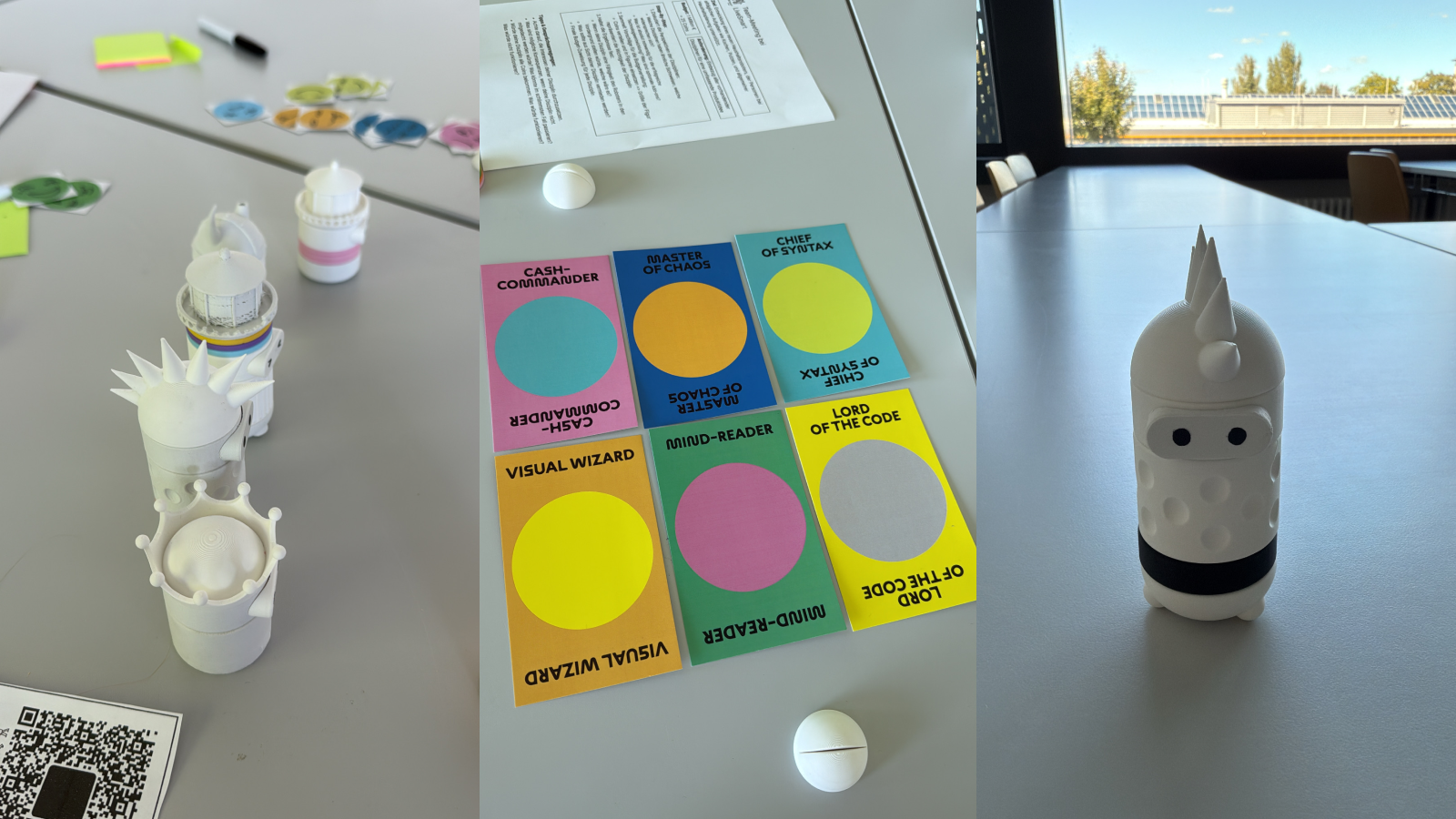

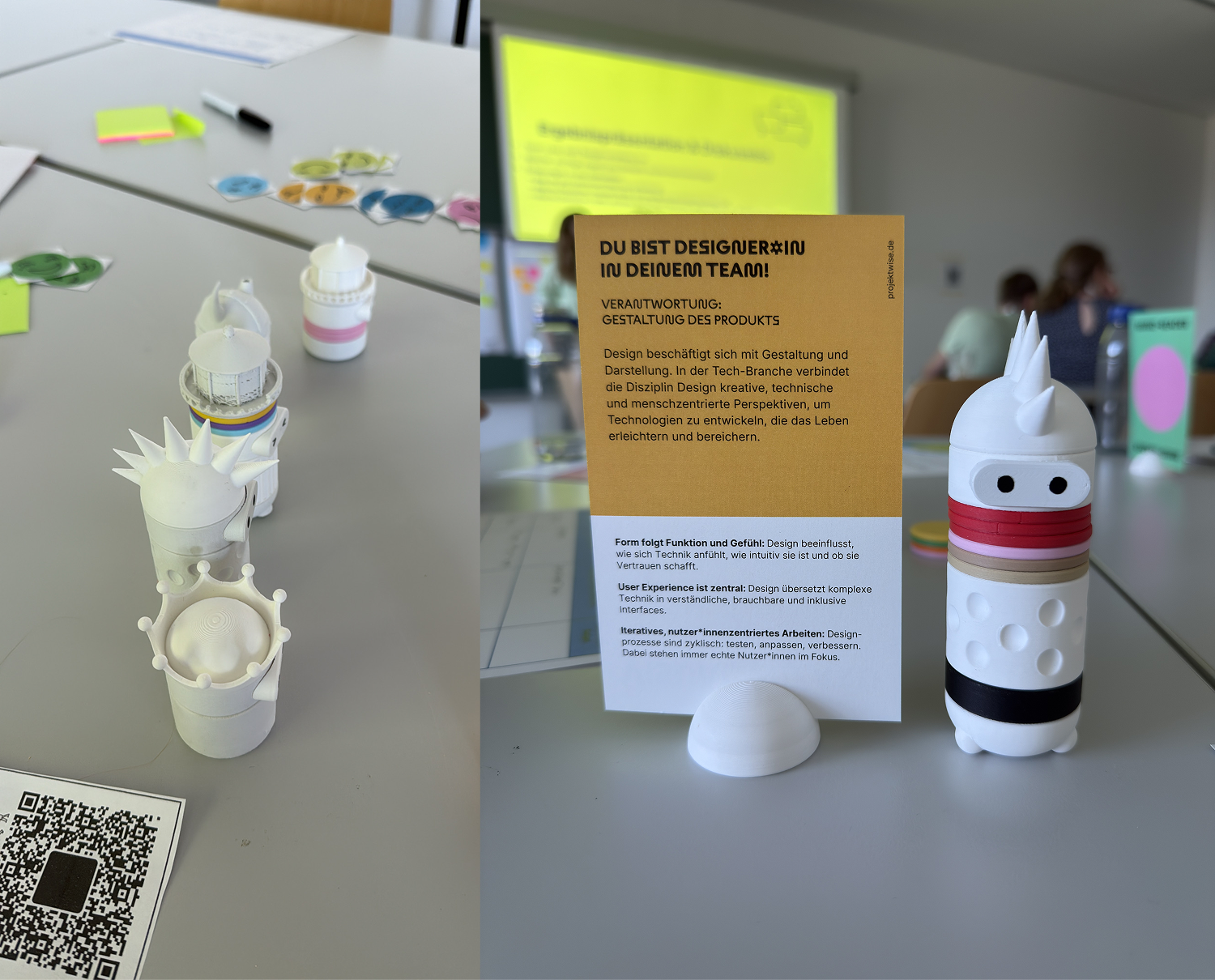

Und dann war da noch dieses liebevolle Detail, das den Workshop so besonders gemacht hat: Avatare aus dem Workshop. Bevor wir überhaupt über Rollen, Coins oder Budgets diskutierten, durfte sich jede:r Teilnehmer:in eine eigene Figur zusammenstecken – aus vorbereiteten Gliedmaßen wie Füßen, Körpern, Köpfen, Augen und Kopfbedeckungen. Eine Art Avatar, der unsere gewählte Rolle verkörperte. Visuell. Spielerisch. Und gleichzeitig als Anker für die gemeinsame Übung.

Unsere Coins konnten wir direkt an den Figuren befestigen – sichtbar für alle, ein Statement auf dem Tisch. Wer hatte sich wie viel „Wert“ zugewiesen? Wer dominierte das Team – und wer ging fast unter?

Es war mehr als nur ein nettes Gimmick. Es war ein kluges, interaktives Element, das genau das tat, was gutes UX ausmacht: Es verband Kopf, Herz und Hand.

Mehr Perspektiven, bitte – jetzt!

Was mir aus diesem Workshop im Kopf geblieben ist? Ganz klar: Interdisziplinarität ist kein akademisches Konzept. Sie ist gelebte Praxis. Und oft auch: Reibung, Missverständnis, Perspektivwechsel. Aber genau darin liegt ihr Wert.

Ich liebe es, in Teams zu arbeiten, die mehr als nur Design und Tech abbilden. Denn echte Innovation entsteht dort, wo sich unterschiedliche Denkweisen begegnen – nicht dort, wo alle dieselbe Sprache sprechen.

Und doch erlebe ich es immer wieder: Entwickler:innen, die sich für den wertvollsten Teil im Projekt halten. Kund:innen, die keine „unnötigen“ Rollen bezahlen wollen. Designer:innen, die sich in ihrer eigenen Blase bewegen.

Gerade in Zeiten von KI, globalen Krisen und gesellschaftlichem Wandel brauchen wir neue Antworten – und die finden wir nicht im Code allein. Wir brauchen Soziolog:innen, die den Kontext verstehen. Linguist:innen, die Sprache hinterfragen. Psycholog:innen, die emotionale Resonanz begreifen. Und Designer:innen, die all das sichtbar und erfahrbar machen.

Interdisziplinarität ist unbequem. Sie kostet Zeit, Überzeugungsarbeit und manchmal auch das eigene Ego. Aber sie ist der einzige Weg, wie wir Produkte entwickeln können, die mehr leisten als nur zu funktionieren. Sie müssen berühren, befähigen, verbinden. Und das schaffen wir nur gemeinsam.

Code ist nicht alles. Perspektiven sind die Währung der Zukunft.